研究目標

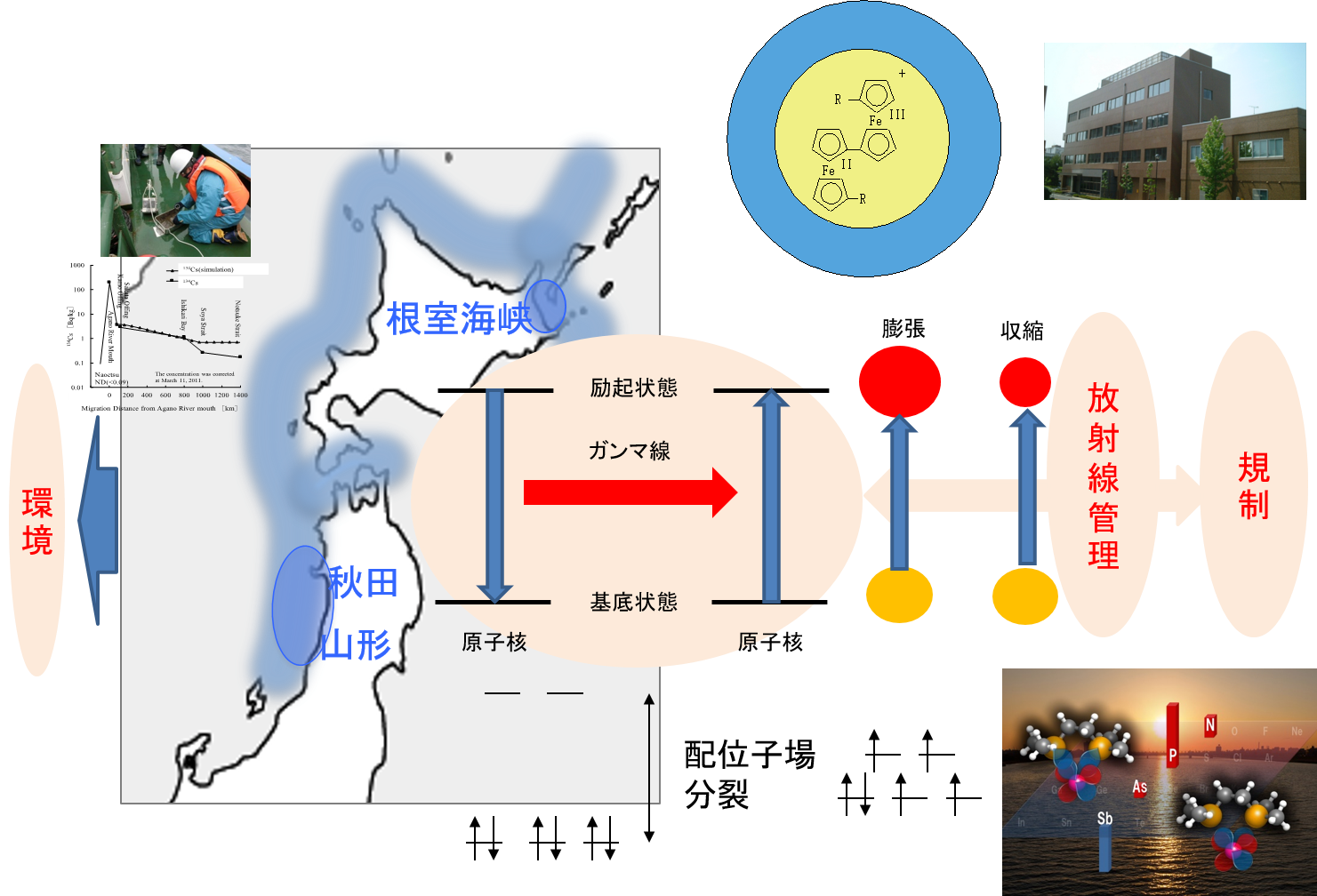

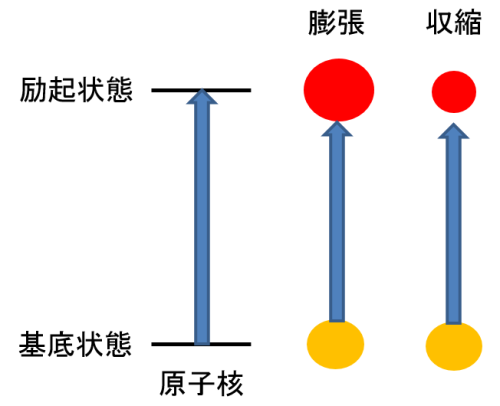

原子核は10-15 m程度の大きさをもち、不安定な原子核が安定な原子核に移行する際に過剰なエネルギーを放射線として放出します。ガンマ線は、原子核のエネルギーが高い状態から低い状態に移動する際に発せられる放射線の一つです。原子核の半径は基底状態と励起状態でわずかに異なり、核種によって膨張したり、収縮したりします。原子核の共鳴吸収(メスバウアー効果)と量子化学計算を駆使することにより、どの程度変化するのか(ΔR/R)の情報が得られます。即ち、 10-15 mよりもかなり小さな変化を知ることができます。

原子核の共鳴吸収のエネルギーは、原子核周りの化学的な環境によりシフトしたり分裂したりしますので、原子や錯体(>10-10 m)の情報が得られ、化学研究ができます。

ガンマ線の測定は容易であり、それを放出する物質がどのように移行したかを追跡することが可能です。2011年3月に福島第一原子力発電所事故が発生しましたが、その時放出された放射性セシウムが環境中をどのように移行したかを研究できます。私たちは放射性セシウムの105 mから106 m程度の移行を研究しています。もちろんさらに大きなスケールでの移行研究も可能となります。

このように放射線を切り口として、様々なスケールの、化学を中心とした科学研究を進めたいと考えています。

一方、放射線は人体に影響を及ぼす可能性がありますので、安全に取り扱わなければなりません。そのため、放射線の利用が規制されますし、放射線管理が重要になってきます。このような規制や放射線管理に関しても研究すべき点を探しだし、これにもアプローチしたいと考えています。

研究内容

錯体や有機金属化合物は種々の物性発現の源となる金属原子と分子設計性を有する有機配位子を持つので、その合成と物性の研究を進めている。 特に、放射化学的手法(メスバウアー分光法)を用いて研究を展開している。さらに、環境放射能の観点から環境科学の研究も進めている。 小さな研究グループであるが、物質科学に留まらず、環境科学にもチャレンジしたいと考えている。

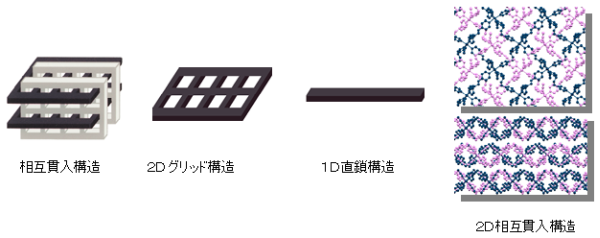

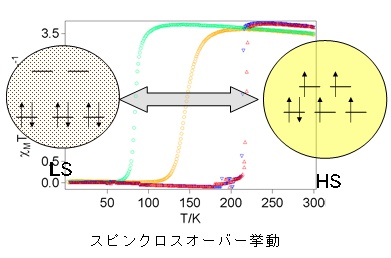

1)集積型鉄錯体のスピンクロスオーバー挙動

架橋配位子の異性に着目するとそれを反映した多彩な集積構造を構築することが可能であり、同じ架橋配位子で相互貫入構造、 2Dグリッド構造、1D直鎖構造を得た。その時できる空孔に有機のゲスト分子を導入して中心金属のスピン状態が温度等で変わるスピンクロスオーバー挙動の発現に成功した。 また、大変珍しい2D相互貫入構造となる錯体も得て、スピンクロスーバー挙動の発現に成功した。この錯体はベンゼン分子を包接することが可能で、包接体は1D直鎖構造であった。 この系は、ベンゼン分子の吸脱着により集積構造が変わると共にスピン状態も変化する。集積構造とスピン状態の関係を実験、理論両方から明らかにすべく研究を進めている。

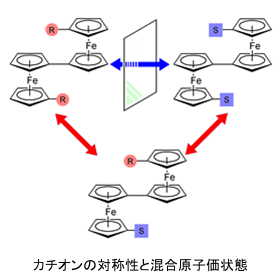

1-1)混晶化によるスピン状態

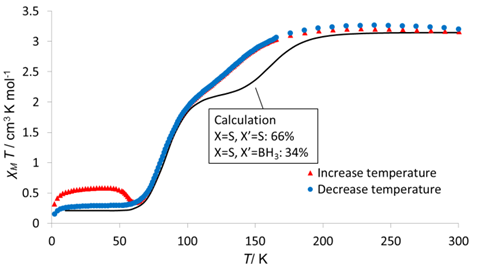

スピンクロスオーバー挙動は中間の配位子場にあるときにおこる。アニオン性配位としてNCS、NCSe、NCBH3を用いるが、 この順番で転移温度が上昇する。もし一つの鉄原子に異なるアニオン性配位子が配位すれば、転移温度の制御につながる。 架橋配位子として1,2-ビス(4-ピリジル)エタンを用いてアニオン混晶錯体を得た。Fe(NCS)(NCBH3)ユニットが共存することが分かり、 p-ジクロロベンゼンを包接するとスピンクロスオーバー挙動を発現した。 Fe(NCS)(NCBH3)ユニットの転移温度は、Fe(NCS)2ユニットとFe(NCBH3)2ユニットの中間であり、転移温度を制御できることが分かった。

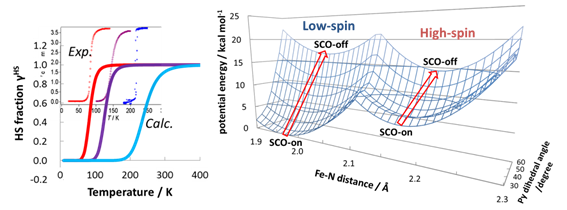

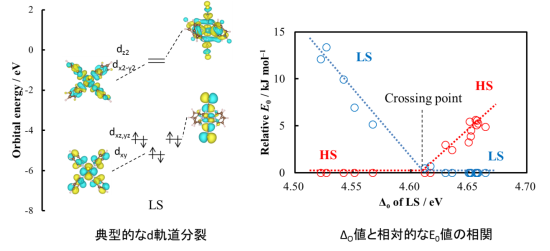

1-2)量子化学計算によるアプローチ

量子化学計算を集積型錯体に適用するにあたって単核のFe錯体でなおかつ架橋配位子をピリジンで置換した[Fe(NCX)2(pyridine)4]を対象とした。 スピンクロスオーバー(SCO)現象が発現する系としない系ではFeとピリジンから成る二面角が系統的に異なることから、二面角を固定して構造最適化し、全エネルギー計算を行った。 熱によるSCO挙動はスピン状態間のギブスエネルギー差ΔG = GHS-GLSを比較することで近似的に記述できる。 その結果、SCO錯体について実験値のスピン転移温度を再現した。 またSCO挙動はFe-Ligand平均結合距離を変数とした二次元のポテンシャルエネルギー曲面(PES)でしばしば表される。 変数としてピリジンの二面角を加えた三次元PES解析を行った結果、 ピリジンの二面角がSCO挙動のon/offに大きく関与していることを明らかにした。

当研究室で報告してきた集積型錯体だけではなく、[Fe(NCS)2(pyridine)4]ユニットを有する他の系のSCO-on/off挙動に対する計算も行った。 実験によりSCOを起こすことが分かっている9錯体、SCOを起こさない6錯体を対象とし、HSとLSのゼロ点補正エネルギー差ΔE0 = E0HS – E0LSを評価することでSCOが起きるかどうかを判断した。 その結果、SCO-on系において9錯体中8錯体、SCO-off系において6錯体中5錯体のSCO-on/off挙動を再現することに成功した。 これらのSCOスイッチングの起源を探る一つのパラメータである配位子場分裂(ΔO)に着目した。 DFT計算により得られた分子軌道についてΔOを求めた結果、ΔE0とΔOがよく相関していることを示した。 この相関は、Tanabe-Sugano diagramにより一般的に知られているが、SCO-on/off錯体に対するDFTを用いた解析は本研究が初めてである。

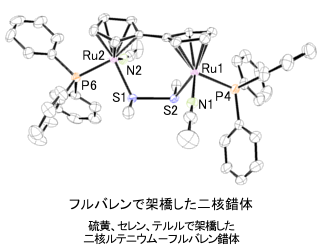

2)フルバレンで架橋した二核錯体

これまで二核フェロセン誘導体の混合原子価状態の研究を進めてきた。フェロセンとは酸化還元挙動が異なるルテノセン誘導体、 さらにはルテニウムのフルバレン錯体の研究を開始した。隣り合った状態で固定された2つのルテニウムが作る特殊な反応場に着目し研究を進めている。 これまでにジスルフィドによる酸化的付加反応の中間体として、分子内でジスルフィドが架橋した錯体を得ることに成功した。

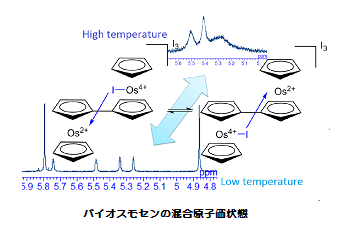

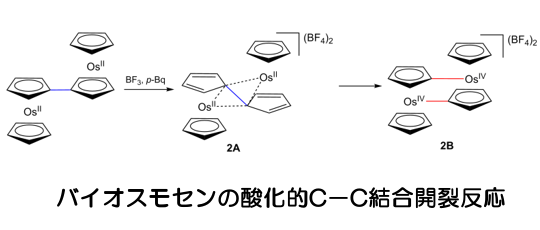

さらに同族元素のオスミウムに関する研究も進めている。オスミウムの二核メタロセン化合物であるバイオスモセンを合成し、その酸化状態を調査している。 バイオスモセンをヨウ素I2で酸化することにより、Os(II)-Os(IV)の混合原子価状態を有する錯体を単離し構造を決定した。この混合原子価錯体の溶液中における挙動をNMR分光法により観測したところ、 熱を加えることによって2つのOs中心間における分子内電子交換反応が起こることが判明した。現在は電子交換反応に対するハロゲン配位子及び溶媒の効果について研究を行なっている。

3)ランタノイド、アクチノイドの研究

3-1)151Eu, 237Npメスバウアー異性体シフトを用いた密度汎関数計算のベンチマーク研究

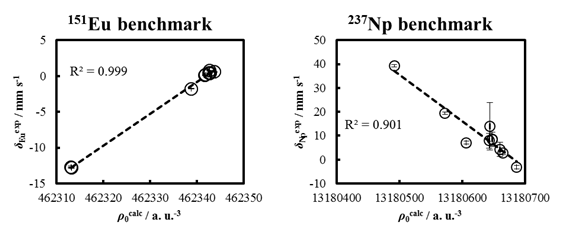

メスバウアー分光により得られるパラメータの一つである異性体シフト値(δ)は、注目している元素の結合状態を定量的に記述する。より詳しく言うと、 得られたδ値はメスバウアー効果が見られる元素の原子核位置の電子密度(ρ0)と比例関係にある(δ = a(ρ0 – b): a,bは定数)。ρ0値は量子化学計算によって求められ、 実験値のδ値は論文や教科書から引用可能である。この関係性を用いて、我々は151Eu, 237Npメスバウアー異性体シフトと密度汎関数計算のベンチマーク研究を行い、計算理論の妥当性を評価した。 すなわち、どの汎関数を用いればEu, Np化合物中の結合状態を正しく評価できるかを議論した。その結果、BP86, B3LYP, B2PLYP汎関数の順に直線性が増加し、B2PLYP汎関数がより優れた理論であることを示した。これまで、 57Feや119Snメスバウアー異性体シフトに対するベンチマーク研究は報告されているが、この系については我々の研究が初めてである。

3-2) Eu ⁄ Amの化学分離に向けた結合状態の研究

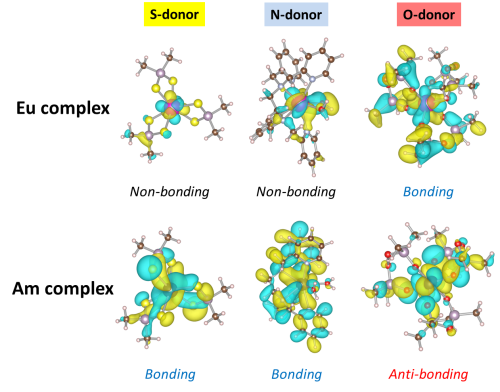

ランタノイド(LnIIIとマイナーアクチノイド(MA = AmIII, CmIIIの化学分離は、高レベル放射性廃棄物の安全な処理に向けた重要なプロセスである。 溶媒抽出実験によって、Eu ⁄ Amに対する分離挙動が調べられてきた。これまでに、硫黄・窒素ドナー配位子はAm選択的で、酸素ドナーはEu選択的であることが報告されてきたが、この原因はまだ分かっていない。 そこで、我々は3-1)で示したDFT計算を用いて、Eu / Amの分離挙動の起源を調べた。まず、Eu ⁄ Amの分離挙動の再現を試みたところ、B2PLYP汎関数による計算は、S, NドナーはEuよりもAmと安定に錯体を形成し、 逆にOドナーはEuと安定に錯形成する結果となり、実験値を再現した。また、分子軌道の重なり密度解析により、Eu ⁄ Amのf軌道の結合性が、ドナーによって異なることが明らかとなり、この差異がEu ⁄ Amの分離挙動を決定していることを示した。

4)ΔR/R

原子核は、原子に比べて小さいといえども、ある大きさをもっている。基底状態にある原子核は励起状態に上がると膨張するのか? それとも収縮するのか?これは、多くの試料についてメスバウアースペクトルの異性体シフト値とDFT計算によって得られる原子核位置での電子密度を比較することによりわかる。 答えは、膨張する場合もあり、収縮する場合もある。これまで99Ruと189Os(36.2 keV)について変化率を求めている。

5)環境放射能

5-1)環境放射能の研究

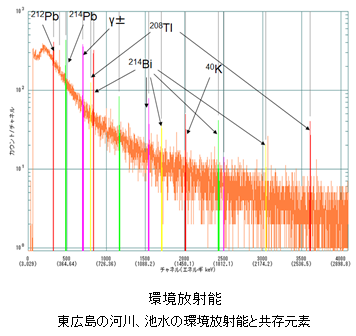

天然放射性核種による環境放射能には季節変化が観測されることがあり、気象変化で説明されることが多い。 しかしながらこれでは説明できない季節変化が認められ、微量元素の移動、微生物活動との関連性も含めて研究を進めている。

5-2)環境浄化研究

バイオマットが微量元素を吸着することを利用した環境浄化研究を開始した。

6)福島第一原子力発電所事故由来の放射性核種(137,134Cs)の環境動態解析

6-1)汚染米発現の機構に関する研究

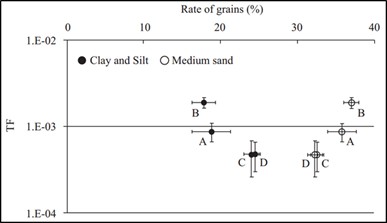

2011年3月11日に起こった東日本大震災によって引き起こされた東京電力・福島第一原子力発電所の事故では、多種多量の放射性核種が福島県を中心に環境中へと放出された。 それらの中でも、137,134Csは存在量が多く、比較的長い物理学的半減期を持つ(137Cs: 約30年、134Cs: 約2年)。 さらに内部被ばくへの懸念から、米を始めとする食の安全については度々問題視されてきた。特に福島県は、日本において米の主要な生産県でもある。 137,134Csの環境中での動態を明らかにするため、福島県内水田や日本海において、土壌等のサンプリングを行い、放射能測定を行ってきた。 これまでに、米への137Csの移行係数と水田土壌の粒径分布との関係を見出した。 今後もさらに湖といった比較的静的な環境にも調査の視野を広げ、137,134Csの環境動態の研究を行っていく。

Csの移行係数と水田土壌の粒径分布との関係

6-2)日本海やオホーツク海での放射性物質の移動

福島第一原子力発電所事故由来の放射性物質を含むプルームなどは、移動経路の研究や空間線量の調査結果等が多数報告されている。 また太平洋に流出した放射性物質の拡散についても多くのシミュレーション結果や実測値による研究結果が報告されている。 しかしながら、日本海での移行についての研究は少ない。我々は、日本海やオホーツク海での海流と放射性物質の移動との関係を明らかにしようとしている。

移行経路の一考察

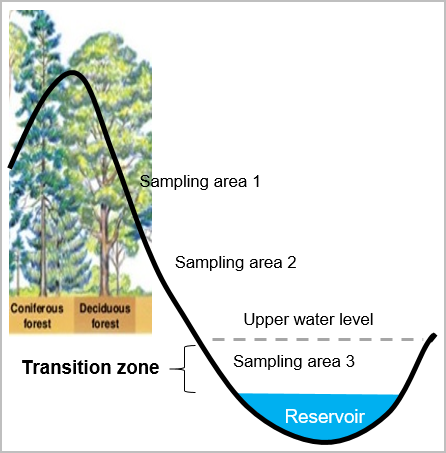

6-3)周辺流域から湖への放射性セシウムの移行

福島第一原子力発電所事故由来の放射性セシウムは長半減期核種であり、環境中での移行を明らかにすることは、将来の被ばく評価にもつながる。特に、周辺流域から湖への放射性セシウムの移行を明らかにすることは、どの程度環境浄化が進んだかの評価にもつながる。また、湖水は飲み水になり得るので、内部被ばくの評価のためにも重要である。すなわち、上流側の調査はどの程度除染されたかの評価の指標になり、下流側の調査は汚染状況のモニタリングになる。私たちは周辺流域の土壌中の 137Cs濃度と湖底堆積物中の137Cs濃度の比を使ってその移行を明らかにしようとしている。

6-4)セシウム耐性バクテリアを用いた土壌からの137Csの除去

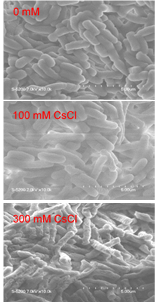

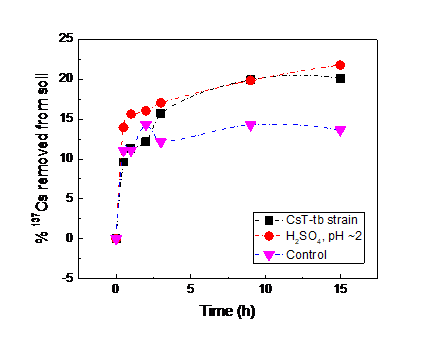

福島土壌、特に森林土壌中の137Csの除染は福島第一原子力発電所事故後のチャレンジングなテーマとして残されている。137Csの環境中での移行に影響を及ぼす因子を明らかにすることは、その除染方法を検討するためだけでなく環境中での長期の移行を理解するうえで重要である。私たちはCs耐性バクテリア(CsT-tb strain)を単離した。このバクテリアは16S rDNA 塩基配列解析によりBacillus sp であることが分かった。実験室スケールで137Cs 汚染土壌から137Cs を除去する際のCs耐性バクテリア活性の影響を調べた。その結果、単離したCs耐性バクテリアは、細胞内のCs濃度を調節することにより高濃度のCsCl 中でも生き残れることが分かった。そしてCs耐性バクテリアの活性により汚染土壌からの137Cs の除去能が向上した。その除去能はコントロールよりも5%程度高く、硫酸と同程度であった。

単離したCs耐性バクテリア (CsT-tb strain)

7)界面科学、ナノ粒子の科学

福島第一原子力発電所事故由来の放射性核種の除染研究を基礎的に進めようとして、セシウムを粘土に吸着させて、そのセシウムを粘土から脱着する研究を開始した。その結果、界面科学やナノ粒子の科学の重要性に気が付いた。

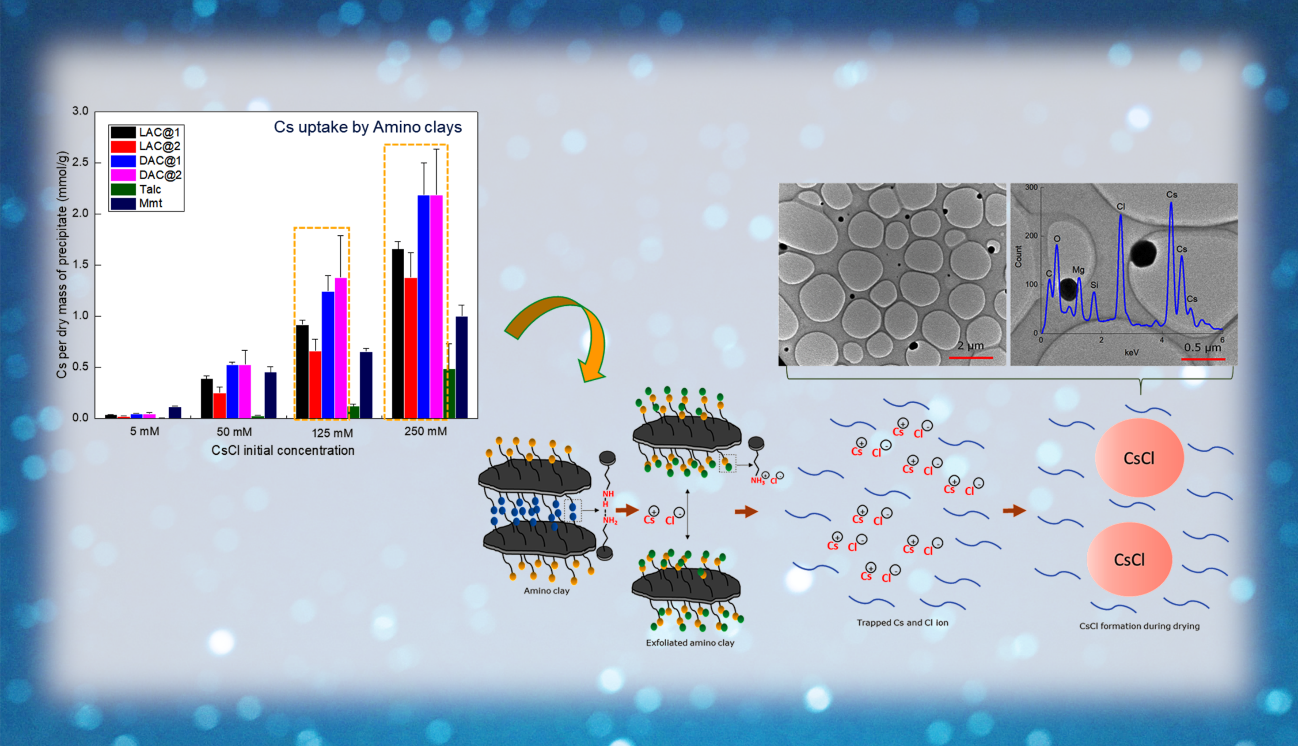

7-1)アミノタルク型粘土へのセシウムの吸着

セシウムをモンモリロナイトや合成粘土であるアミノタルク型粘土に吸着させると、CsClが低濃度ではモンモリロナイトの方がセシウムを多く吸着するが、CsClの濃度を上げていくとアミノタルク型粘土への吸着の方が急激に増加する。粉末X線回折測定やTEM測定を行うことにより、アミノタルク型粘土へはCsClのナノ粒子として吸着していることを明らかにした。現在、ナノ粒子の生成機構の研究やその応用研究を行っている。